オフィスフラノ不動産は北海道・富良野市を中心とした土地・建物の売買の不動産情報をお届けします。

2020年10月01日

<No 31>

■富良野市の令和2年度の基準地価発表 by 富良野のオダジーJr.

■基準地価とは

各都道府県が地域の標準的な土地について、7月1日時点の調査を基にして客観的な価値を評価した価格(1㎡当たり)で、毎年9月に公表されます。

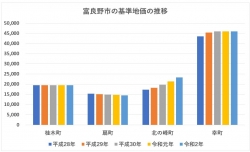

富良野市の基準地は、桂木町、扇町、北の峰町、幸町の4箇所となっています。

■令和元年と令和2年を比べてみた

桂木町 令和元年:19,500円/㎡ 令和2年:19,500円/㎡ 横ばい(横ばい)

扇町 令和元年:14,700円/㎡ 令和2年:14,500円/㎡ -1.3%(-1.3%)

北の峰町 令和元年:21,400円/㎡ 令和2年:23,300円/㎡ +8.8%(+8.0%)

幸町 令和元年:46,000円/㎡ 令和2年:46,000円/㎡ 横ばい(横ばい)

※カッコ内は前年の変動率

■令和2年度の基準地価について

今回の基準地価はコロナの影響が加味されており、全国平均(全用途)では0.6%の下落とマイナスに転じました。

富良野に関しましては、桂木町、扇町、幸町の3箇所の変動率は前年と同じで、北の峰町の変動率は+8.8%と去年の+8.0%より上昇率が0.8%拡大しています。

■今後について

今回の富良野市の基準地価を見る限り、今のところ新型コロナによる影響は小さいですが、富良野市の地価上昇にはインバウンド増加の影響が大きいと思いますので、このままの状況が長く続くようであれば、今後の地価調査では影響が出てくると思います。

ただ、新型コロナの影響でリモートワークが注目され、大都市にある企業が地方にサテライトオフィス設置を検討している等の動きもあるようなので、その中で「富良野」が注目されていけばいいなと思います。

2020年09月23日

<No 32>

■法務局における遺言書の保管等に関する法律が、令和2年7月10日に施行 by 富良野のオダジーJr.

■遺言書について

遺言書には、大きく分けて公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)と自筆証書遺言(手書きの遺言書)があります。自筆証書遺言は、遺言者が手書きで遺言を作成する方式であるのに対し、公正証書遺言は、遺言者が公証役場で公証人に遺言書を作成してもらい、遺言者と証人2名が署名捺印をすることで作成される遺言書です。

公正証書遺言は公証役場で保管されますが、自筆証書遺言には保管制度がないため、自宅の金庫や仏壇などに保管されている場合が多く、紛失や特定の相続人による廃棄、隠匿、改ざんの危険性があります。また自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する「検認」が必要になります。ちなみに、遺言者が遺言書の存在を秘密にしていた場合、相続人の全員が遺言書の存在を知らないままに、相続手続きが進められてしまう可能性があります。

■法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設

上記のような自筆証書遺言のデメリットを解消するために創設されたのが、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」です。この制度によるメリットは次のようになります。①法務局が本人確認し、遺言書の原本と画像データを保管してくれるので、遺言書の紛失、破棄、隠匿、偽造を防ぐことができる、②家庭裁判所の「検認」が不要、③「関係遺言書保管通知」により、遺言者の死後、法務局に保管されている遺言書について、相続人等がその遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたときに、法務局からその他の相続関係者に対して、遺言書が保管されている旨が通知されます。これにより、その他の相続関係者が遺言書の存在を知ることができます。また「死亡時の通知」という、遺言者の死後、あらかじめ遺言者が指定した者に対して,遺言書が保管されている旨が通知されるという制度もありますが、こちらは令和3年度以降頃から本格的に運用を開始することとなっています。ただ注意点として、法務局が行うのはあくまでも「遺言書の保管」であり、遺言書の内容・形式が適正であるかの確認はしないので、作成した自筆証書遺言書が法的に有効か無効の確認は、遺言者自身でしなければなりません。遺言書は形式が決まっていたりなど、作成に関するルールがありますので、形式のミスなどで無効になってしまわないよう、作成する際は細心の注意を払う必要があります。

■まとめ

かなり簡単にではありますが、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」についてご紹介させて頂きました。親族関係や相続財産の多い少ないに関わらず、相続でのトラブルは起きるとも言われています。「遺言なんて先のことだから・・・」と思っていても、法的に効力を持つ遺言書の書き方や申請方法など、制度についての知識も必要になるので、いざやろうと思っても心身共に元気でなければ作成することも出来なくなってしまいます。

今回の新制度の創設を機に、一度検討してみるのもいいかもしれません。制度の詳細については法務省のHPで公開されていますので、ご興味のある方は是非ご覧になって頂ければと思います。

2020年06月04日

<No 33>

■用途地域について by 富良野のオダジーJr.

●用途地域とは

今回は「用途地域」について、ご紹介していきたいと思います。

自分が所有する土地であっても、そこに好き勝手に建物を建てられるわけではありません。

もし何も制限がなければ、自宅の隣に巨大なビルや危険な薬品を扱う工場が建てられるなど、安心して生活することができず、街の景観もめちゃくちゃになってしまいます。

街全体の調和ある発展を確保するために、地域によって建築できる建物の用途、種類、大きさなどの制限を定めたものが「用途地域」です。

「用途地域」は住宅系、商業系、工業系など13種類あり、その土地の合理的な利用を図るために市町村が指定します。ちなみに複数の用途地域にまたがっている場合は、敷地の過半数を占める用途地域の規制が適用されます。不動産についてご相談があれば気軽にご連絡ください。

●用途地域の種類について(※国土交通省のHPより引用)

(1) 第一種低層住居専用地域

低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

(2) 第二種低層住居専用地域

主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられます。

(3) 田園住居地域

農業と住居の調和を促進し、良好な居住環境と営農環境を保護するための地域です。第二種低層住居専用地域の用途に加えて、500㎡以下の農業の利便増進に必要な店舗・飲食店などは建築可能です。

(4) 第一種中高層住居専用地域

中高層住宅のための地域です。病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられます。

(5) 第二種中高層住居専用地域

主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

(6) 第一種住居地域

住居の環境を守るための地域です。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

(7) 第二種住居地域

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

(8) 準住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

(9) 近隣商業地域

まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

(10)商業地域

銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

(11)準工業地域

主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

(12)工業地域

どんな工場でも建てられる地域。住宅やお店は建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

(13)工業専用地域

工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

●まとめ

かなりザックリではありますが、「用途地域」についてご紹介させて頂きました。このように、地域によって建築できる建物は細かく制限されています。弊社には、宿泊施設が建築可能なエリア(第一種・第二種住居地域、準住居地域など)へのお問い合わせも多いです。ただ、「用途地域」以外にも建築を制限する規制はありますので、民泊・宿泊施設を検討されている方は、関係各所へのご確認をお願いします。また、「自分の土地の用途地域って何?」、「購入を検討しているエリアの用途地域って何?」という方は、富良野市であれば市役所のホームページで用途地域図が公開されていますので、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。(富良野市役所の都市建築課で用途地域図の購入もできます。)

2020年04月07日

<No 34>

■富良野市の令和2年度の地価公示発表! by 富良野のオダジーJr.

■地価公示について

地価公示とは、地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が、選定した標準地の毎年1月1日時点における1㎡当たりの正常な価格を判定し公示するもので、この地価公示によって公表される価格を公示価格といいます。

一般の土地の取引価格の指標とするなどのため行われ、令和2年地価公示では、全国26,000地点で実施されました。

ちなみに、公示価格はその土地を更地として評価したもので、建物の有無や借地などの土地の使用状況は、価格には加味されません。

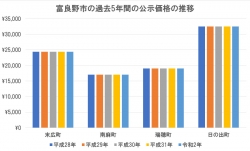

■令和2年の富良野市に動向

富良野市の標準地は、末広町、南麻町、瑞穂町、日の出町の4地点です。令和2年度の価格は末広町:24,400円、南麻町:17,000円、瑞穂町:19,000円、日の出町:32,500円となっています。過去5年間の価格の推移を調べてみたところ、各地点とも過去5年間変動はなく、同じ価格で推移していました。

■令和2年の全国の動向

国土交通省のHPによると、全用途平均は5年連続、住宅地は3年連続、商業地は5年連続で上昇し、いずれも上昇基調を強めているとのことです。

全国の住宅地・商業地の変動率1位は俱知安となっており、住宅地は75,000円/㎡→108,000円/㎡(約35万円/坪)で前年からの変動率は44%、商業地は63,500円/㎡→100,000円/㎡(約33万円/坪)で前年からの変動率は57.5%です。ちなみに、全国で一番価格が高い地点は、住宅地では港区赤坂1-14-11で、4,720,000円/㎡(約1,560万円/坪)、商業地では銀座4-5-6(山野楽器銀座本店)で、57,700,000円/㎡(約1億9,000万円/坪)となっています。詳しくは国交省のHPに掲載されていますので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。

2019年12月19日

<No 35>

■2020年4月より施行予定の「配偶者居住権」について by 富良野のオダジーJr.

昭和55年以来、実質的に大きな見直しがされていなかった相続法制の見直し法案が、2018 年(平成30年)7月に成立しました。今回は見直しで新設された「配偶者居住権」についてご紹介をしたいと思います。

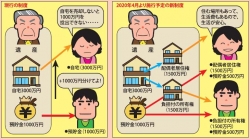

【例】故人(夫)の財産(内訳:3000万円の自宅、1000万円の預貯金で合計4000万円)を、妻と子(一人)が法定相続分(各々1/2なので、妻:2000万円、子:2000万円)で相続する場合

現行の制度で相続する場合では、左側の図のように自宅を売却しなければならないケースもあります。また自宅を相続できたとしても預貯金を相続できなかった場合には、その後の生活資金が心配です。最悪のケースだと、残された配偶者が自宅の権利を相続できなかった場合、住む権利がないので状況によっては、自宅の権利を相続した人から追い出されてしまう可能性があります。

そこで、残された配偶者の住む権利を保護するためにつくられたのが、「配偶者居住権」です。

配偶者居住権とは、たとえ配偶者(故人)の自宅を相続できなくても、以前からそこに住んでいた配偶者は引き続き自宅に住むことができる権利です。右側の図で具体的に説明すると、自宅の建物に関する権利を「居住権(住む権利)」と「所有権(その他の権利)」に分け、配偶者が居住権(住む権利)を相続することで、引き続き自宅に住み続けることができます。これにより自宅を売却せずに、自宅に住む権利と現金預金を相続することができます。ちなみに相続が発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められますので、別居をしていた夫婦の間では認められません。また効力を発揮するためには配偶者居住権の登記が必要になります。詳しくは法務省のHPに掲載されていますので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。