オフィスフラノ不動産は北海道・富良野市を中心とした土地・建物の売買の不動産情報をお届けします。

2022年03月19日

<No 21>

■まずは、中古住宅として買い手探しを。 by 富良野のオダジーJr.

「こんな古い家なんて売れるわけない」と諦めていませんか?

もちろん、あまりにも傷んでいる建物は難しい場合もありますが、富良野地域は大雪十勝連峰などに囲まれた盆地ならではの美しい風景や、世界でも指折りの雪質が楽しめるスキー場、空港へのアクセスも比較的良いなどの魅力があり、他のエリアよりもたくさんの多種多様な方が物件を探しています。

地元の方はもちろんですが、富良野を気に入ってくれた都会からの移住の方、民泊などの宿泊施設に利用したい方、スキーなどのツアーガイドをしている方、また、ニセコと並んで富良野の知名度は海外でも高く、外国人の方の需要も高いと思います。

今まで、私たちでも仲介が難しいかなと思っていた物件でも購入し、自分でリフォームするなど、うまく工夫して住んでおられるお客様もいらっしゃいます。

空き家を「更地」ではなく、「中古戸建」として売却する利点としては、建物の解体費などの費用をかけないでそのままの状態で引き渡すということです。基本的に解体費用は売主様が負担することになりますので、「中古戸建」として売却できれば、その分の費用は不要になり、結果として手元に残るお金が多くなります。

そういうことなので、空き家の売却をご検討されている方は、すぐに建物の解体を考えるのではなく、まずは「中古戸建」として“建物の価値”を評価して頂けるお客様をお探しすることをお勧めします。

ご両親から受け継いだ物件であれば相続の手続きも必要になるなど、なかなか重い腰が上がらないこともあるかと思いますが、建物は人が住まなくなると設備なども含めて、急速に傷んでいきますし、倒壊や火災などの危険もあります。

相続については、司法書士さんなどの法律家と連携を取りながら、スムーズに土地建物を取引するお手伝いもさせていただいています。

もし、空き家でお悩みであれば、まずは気軽にご相談して頂けたらと思います。

2021年07月26日

<No 22>

■令和2年国勢調査の人口速報集計が公表されました。 by 富良野のオダジーJr.

■令和2年国勢調査の人口速報集計について

今回は総務省のホームページで、6月25日に令和2年国勢調査の人口速報集計が公表されましたので、ご紹介します。

国勢調査とは、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とし、日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、5年ごとに行われます。ちなみに第1回調査は大正9年に行われ、令和2年調査は21回目にあたり、実施100年目の節目となります。

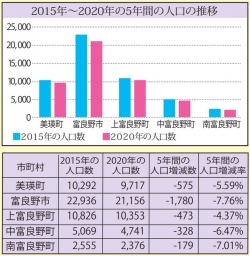

■富良野市と近隣のエリアの人口の推移について

富良野市と近隣エリアの2015年~2020年の5年間の人口の推移は、下記のようになっています。また、富良野市の前回の国勢調査(2010年~2015年の5年間)の人口の増減数を見てみると、2010年の24,259人から2015年の22,936人で-1,323人(人口増減率:-5.45%)となっています。今回の国勢調査では-1,780人(人口増減率:-7.76%)なので、人口減少率は拡大しています。

■北海道で人口が増加している市町村について

北海道で人口が増加したのは、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、ニセコ町、留寿都村、倶知安町、赤井川村、東川町、占冠村、上士幌町、鶴居村の13市町村です。全国的に大都市に人口が集中している傾向があり、札幌市の人口増加数は全国で9番目に多いです。その札幌市の近隣エリアの江別市、千歳市、恵庭市も人口が増加しています。また、ニセコ町、留寿都村、倶知安町、赤井川村、占冠村ではリゾート関係の需要の増加で、人口が増加したと考えられます。

■上士幌町・東川町・鶴居村などの「工夫」に学ぼう

下記のように人口が増えた記事がありました。上士幌町ではふるさと納税を活用した子育て・少子化対策等の効果があった。東川町は若い世代が転入しやすくするために教育環境を整えた。鶴居村は空き家を活用して貸家を整備した。それぞれの工夫が実を結び始めているようです。

■まとめ

私たちは富良野に移住したい人や富良野に住み続けたい人、富良野で仕事をしたい人など「富良野大好き人間」といつも出会っています。しかし、現実には、富良野の人口は減り続けています。富良野には、恵まれた自然環境、未来に向けての活性化のエンジンでもある基幹産業の農業と観光があります。また、全国に通ずるブランド力もあります。人口を増やしている市町村を参考にしながら、市民と行政が一体となって富良野の魅力をさらに高め、人口減に歯止めを掛けるよう努力をすることが重要だと考えます。

2021年06月11日

<No 23>

■「接道義務」について by 富良野のオダジーJr.

■原則「道路」に2m以上接していなければ建物は建てられません

今回は建築基準法における「接道義務」について、ご紹介していきます。

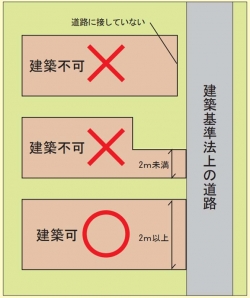

建物を建築する場合、「敷地」と「道路」の関係はとても大切です。建築基準法には「接道義務」という、「道路」に接していない「敷地」には建物を建築してはいけないという規定があります。そのため、不動産の売買を検討する際には重要なポイントになります。

■接道義務の内容について

建築基準法には、都市計画区域内(※)で建物を建築する場合、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。つまり、敷地と道路の接している部分が2m未満の場合は、建物が建築できないということです。また注意する点として、単に敷地と道路が2m以上接していれば良いということではなく、その道路が「建築基準法で定められた道路」でなければなりません。ちなみに「接道義務」が定められいる理由としては、火災などの災害があった際の避難経路の確保、消防車や救急車等の緊急車両の出入りや、消火・救助活動をスムーズに行うためと言われています。

(※都市計画区域とは簡単に言うと、都市として計画的な街づくりを進めていくと行政が指定した区域です。)

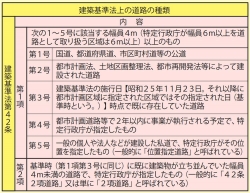

■建築基準法で定められた「道路」について

一般に使われている公道・私道の区分とは別に、建築基準法では道路を図のように分類しています。

■まとめ

簡単にではありますが、「接道義務」についてご紹介させて頂きました。一般的に建物を建築する目的で土地を購入される場合が多いと思いますので、建築の可否というのは土地の価値に影響を与える重要な部分です。不動産の情報サイトやチラシなどにも、物件の接道に関する情報が記載されていますので、お探しの際にはぜひチェックしてみてください。

2021年05月28日

<No 24>

■「重要事項説明」とは何か by 富良野のオダジーJr.

■宅地建物取引士でなければ「重要事項説明」はできません

今回は不動産取引における「重要事項説明」について、ご紹介します。

不動産は高額な買い物であり、且つ権利関係や取引条件が極めて複雑です。一般的に人生で何度も不動産の売買をする方は少ないので、不動産に関する専門的な知識や経験のある方は少ないと思います。このため宅地建物取引業者には、「買主の保護」の観点から、契約を締結する前に、買主に購入物件に関する重要な事項について説明する「重要事項説明」という手続きが、宅地建物取引業法という法律で義務づけられています。つまり、あまり不動産取引に詳しくない一般の方が、よく分からないまま購入して、後に困ることがないように、宅地建物取引業者は契約する前にしっかり説明をしなければならないという制度です。

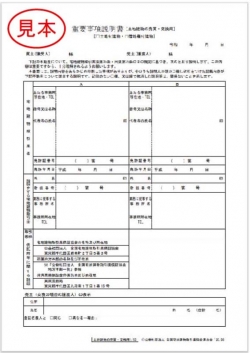

「重要事項説明」は、宅地建物取引士が内容を記載した書面(重要事項説明書)に記名押印し、その書面を交付した上で、説明を行わなければなりません。また、重要事項説明の際には宅地建物取引士証の提示義務があります。

■重要事項説明書の内容について

重要事項説明書の内容は主に、「対象物件に直接関係する事項」と「取引条件に関する事項」の2つに大別されます。「対象物件に直接関係する事項」には、対象物件の登記記録、建築する際の法令の制限、飲用水や電気等のインフラ設備などがあり、「取引条件に関する事項」には、購入代金以外の金銭、契約の解除、金銭の貸借(住宅ローン等)など、説明すべき事項が宅地建物取引業法で細かく定められています。

この重要事項説明を受けましたら、重要事項説明書に署名・捺印し、契約に進みます。

ちなみに、「重要事項説明書」と「契約書」はまったく別個のもので、契約に至った際には「重要事項説明書」と「契約書」のそれぞれに売主・買主が署名・捺印します。

■まとめ

簡単にではありますが、「重要事項説明」についてご紹介させて頂きました。

宅地建物取引業者にとって「重要事項説明」は、最も重要な業務といっても過言ではありません。弊社でも細心の注意をもって、重要事項説明書の作成にあたっております。重要な項目については弁護士や司法書士、家屋調査士などの専門家の方々にご助言、ご指導をいただいています。

2021年04月19日

<No 25>

■建蔽率(建ぺい率)・容積率について by 富良野のオダジーJr.

■建ぺい率・容積率について

今回は「建蔽率(建ぺい率)・容積率」について、ご紹介していきます。

マイホームの新築やアパートなどの収益物件の建築を検討している方は、どのぐらいの大きさや広さの建物にするか考えますよね。しかし、土地の面積に対して好き勝手に建物の大きさを決めていいわけではありません。快適に安心して暮らしていけるように、様々な観点から法律などでしっかりと規制が設けられています。そこで、物件を探す際に注意していただきたいのが、「建ぺい率・容積率」です。

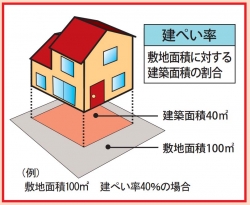

■建ぺい率とは

建ぺい率とは、敷地面積に対する、建物の建築に使用できる面積(建築面積)の割合です。

建築面積とは、建物を真上から見たときの面積(水平投影面積)です。2階建ての住宅で1階と2階の広さが違う場合は、広い階の面積が建築面積になります。例えば、建ぺい率が40%の土地の場合、100㎡の敷地には建築面積40㎡までの建物を建築することができます。また、角敷地には建蔽率の緩和が適用されるケースがあります。

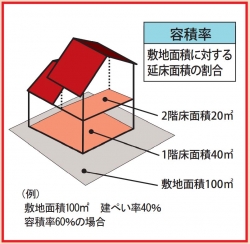

■容積率とは

容積率とは、敷地面積に対する、建物の延床面積の割合です。例えば、容積率が60%の土地の場合、100㎡の敷地には延べ床面積60㎡までの建物を建築することができます。また、容積率には前面道路の制限があります。これは、前面道路の幅員が12m未満の場合、その幅員に定数(40%など、地域による)をかけた数値と、指定されている容積率の数値で、小さい方の数値がその土地の容積率の上限になるというものです。例えば、指定容積率200%、前面道路幅員4m、定数40%の場合、前面道路幅員4m×定数40%=160%となり、指定容積率200%>160%なので、160%が適用されます。

■まとめ

簡単にではありますが、「建ぺい率・容積率」についてご紹介させて頂きました。同じ土地の広さでも建ぺい率・容積率次第で、建てられる建物の広さや大きさが違ってくるわけですから、これは土地の価値に影響を与える大事な数値です。「建ぺい率・容積率」は、地域によって決められています。物件のチラシやHPに掲載されていることが多いので、お探しの際にはぜひチェックしてみてください。ちなみに、富良野市の各用途地域の「建ぺい率・容積率」は、富良野市役所のHPでも公開されています。また、「建ぺい率・容積率」以外にも建築を制限する規制はありますので、ご参考までにしていただければと思います。