オフィスフラノ不動産は北海道・富良野市を中心とした土地・建物の売買の不動産情報をお届けします。

2024年04月11日

<No 6>

■令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化! by 富良野のオダジーJr.

●相続登記の申請義務化とは

令和6年4月1日から、相続(遺言を含む)により不動産を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務になりました。遺産分割で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、令和6年4月1日より前に相続によって取得した不動産についても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

●相続登記の義務化の背景

相続登記がされないと、登記簿を調べても所有者が分からない「所有者不明土地」になってしまいます。所有者不在土地になってしまうと、いざ処分しようと思っても売買等の取引ができない、公共事業等の妨げになる、空き家として長期間放置されることにより雑草の繁殖や野生動物が住み着く等の公衆衛生の悪化、不法占有者等による治安の悪化など、様々な問題が生じます。この問題を解決するため、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

●相続人申告登記制度の新設について

相続登記の義務化により、相続を知ってから3年以内という期限が定められましたが、相続登記をしないまま長期間経過したことにより相続人の数が増え、簡単に遺産分割協議ができない、相続人同士の話し合いがまとまらない等により、期限内に相続登記ができない場合も考えられます。そこで救済処置として定められたのが、「相続人申告登記制度」です。上記のように相続登記が期限内にできない場合に応急処置として「相続人申告登記」をすることで、相続登記の申請義務を果たすことができるというものです。

ただし、あくまでも申請義務を果たすための応急処置なので、不動産の売却等を行うには相続登記をしなければなりません。

●まとめ

簡単にではありますが、「相続登記の申請義務化」についてご紹介させて頂きました。弊社に不動産売却のご依頼を頂く物件にも、相続登記をしていないケースが多数ございます。相続登記が完了しないと売却ができませんので、その際は登記の専門家である司法書士をご紹介させて頂くこともございます。今回の新制度の創設は、ご所有されている不動産について、改めてご確認するのにいい機会かもしれません。

「相続登記」や「相続登記の申請義務化」の詳細については、法務省のHPで公表されていますので、ご興味のある方は是非ご覧になっていただければと思います。

【法務省のHP】

・法務省:相続登記の申請義務化特設ページ

・法務省:不動産を相続した方へ 〜相続登記・遺産分割を進めましょう〜

2024年04月08日

<No 7>

■令和6年の地価公示について by 富良野のオダジーJr.

■地価公示について

地価公示とは、地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が、選定した標準地の毎年1月1日時点における1㎡当たりの正常な価格を判定し公示するもので、この地価公示によって公表される価格を公示価格といいます。

一般の土地の取引価格の指標とするなどのため行われ、令和6年地価公示では、全国26,000地点で実施されました。

ちなみに、公示価格はその土地を更地として評価したもので、建物の有無や借地などの土地の使用状況は、価格には加味されません。

■令和6年の富良野市に動向

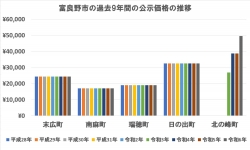

富良野市の標準地は、末広町、南麻町、瑞穂町、日の出町、北の峰町の5地点です。令和6年度の価格は末広町:24,400円/㎡(約80,000円/坪)、南麻町:17,000円/㎡(約56,000円/坪)、瑞穂町:19,000円/㎡(約62,000円/坪)、日の出町:32,500円/㎡(約107,000円/坪)、北の峰町:49,500 /㎡(約163,600円/坪)となっています。北の峰町は、対前年変動率(%)が+27.9%と住宅地部門で全国1位の変動率でした。その他の地点は横ばいとなっています。

■令和5年の全国の動向

国土交通省のHPによると、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇し、上昇率が拡大したとのことです。

全国の住宅地の変動率についてですが、今年はトップ10にボールパークのある北広島市が入っておらず、代わりに千歳市が大手半導体メーカーの工場が進出する影響もあり、多数ランクインしています。

ちなみに、全国で一番価格が高い地点は、住宅地では今年も港区赤坂1−14−11で、5,350,000円/㎡(約1,768万円/坪・前年比+4.5%)、商業地では今年も銀座4−5−6(山野楽器銀座本店)で、55,700,000円/㎡(約1億8,413万円/坪・前年比+3.5%)となっています。

国土交通省のHPで、他にもいろんな種類のデータが公表されていますので、ご興味のある方は是非ご覧になって頂ければと思います。

2023年12月14日

<No 8>

■今シーズンのアストン・ヴィラが強すぎる! by 富良野のオダジーJr.

前回のブログで、20年近くヴィラを応援していることを書きましたが、

今シーズンはとにかく凄すぎて、この感動を誰かに伝えたいと思ったので、

また書きます!

なんと第15節のシティ戦、第16節のアーセナル戦を2連勝✌!!

引き分けでも御の字と考えていた中での連勝。

しかも、昨シーズンの1位、2位のチームにクリーンシートで!

さらにシティ戦では、結果だけではなく、内容でも圧倒するという異常事態。

グアルディオラの監督人生で、ここまでコテンパンにやられたのは初めてみたいです。

これでホームゲーム15連勝となり、クラブの記録を塗り替えました!

こんな記録づくめの試合をリアルタイムで観れてホントに最高です!

オニール時代など、今までも強かった時期はありましたけども、

ビッグクラブの試合しか放送がされないなど、

今みたいに簡単に全チームの全試合を観ることが出来ず、

ハイライト番組やネットで結果を追いかける日々でした。

なので、毎試合観戦できるようになってから今が一番強いので、最高です☺!

ミラクルレスターの再来かとも言われ始めてきましたが、そんな先のことは考えず今を楽しみます!

昨シーズンのニューカッスルのように、4位以内でフィニッシュして、

CLの出場権が取れれば大成功であり、何も言う事はありません。

このまま行けるとこまで行ってください!

2023年12月14日

<No 9>

■英語の勉強をスタートします!⑥ by 富良野のオダジーJr.

ちょっと忙しくて、英語の勉強をやれないでいたら、あっという間に1ヶ月近く経ってしまいました…(^^;)

前回までで中学英語の基礎中の基礎が終わり、現在は中学2年生レベルに突入しています。

内容としては、不定詞の「to + 動詞の原形」、接続詞、比較級・最上級などについてです。

ですが、やってみると基礎で学んできたものが全て合わさっており、覚えることのボリュームも多く、文章も長く複雑になってイッキに難しくなりました…

名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法など、説明文を読んでもイマイチ分かりません。

練習問題を解くだけでも30分くらいかかってしまいました。

元々、こういう国語的なものは苦手なので、ついに最初の正念場を迎えたのかもしれません。

「ここで諦めたら、水の泡です。」、「焦らず、まずは基礎を徹底的に。」みたいなアドバイスがテキストの確認テストの終わりに書いてあり、悲惨な結果に終わった後に読むと心に染みます。

まずは、結果ではなく「勉強を継続すること」を最重要目的としてめげずにやっていきたいと思います!

2023年10月20日

<No 10>

■僕が応援しているサッカークラブを紹介します! by 富良野のオダジーJr.

英語のブログだけだとアレなので、僕の好きなものなども息抜きに書いていきたいと思います。

趣味の中ではサッカー観戦が一番好きなので、今回は僕が応援しているサッカークラブを紹介します⚽

そのクラブ名は、プレミアリーグの「アストン・ヴィラFC」です!

ホームタウンはイギリス第2の都市と言われている「バーミンガム」で、

ホームスタジアムは「ヴィラ・パーク」です。

高校生の時から応援しているので、ファン歴は20年以上になります。

どういう経緯でファンになったのか、今更思い出せないのですが…

性格的に常勝軍団より、「あんまり強くない・地味」なものを応援する方が好きなタイプなので、

いろいろ調べているうちに応援するようになったんだと思います。判官贔屓ってやつですかね〜

また、えんじ色とスカイブルーのユニフォームも最高にクールです!

応援するようになった当時は、コロンビア代表FWのファン・パブロ・アンヘルが活躍していた時代で、

特に好きだった選手はリー・ヘンドリーでした。

ちなみに、イギリス王室のウィリアム王子やハリウッド俳優のトム・ハンクスもヴィラファンとのことです。

クラブの歴史は結構すごいんですよ。

まず、アストン・ヴィラが誕生したのは1874年で、

あの有名なマンチェスター・ユナイテッドやアーセナルなどよりも古いです。

そして、1888年に誕生した世界最古のサッカーリーグであるフットボールリーグに参加した

オリジナルメンバー12チームの一つです!

(ちなみに、今の“ビッグ6”はオリジナルメンバーではありません)

さらに、このリーグの考案者は当時のアストン・ヴィラの会長であるウィリアム・マクレガーなのです!

こういう伝統のある歴史っていいですよね!

獲得タイトルは、フットボールリーグ7回、FAカップ7回、リーグカップ5回、

UEFAチャンピオンズカップ(現チャンピオズリーグ)1回などありますが、

長いことリーグ優勝していないこともあり、現在は古豪と呼ばれています。

2016年から実質2部のチャンピオンシップで3シーズンを過ごすなど大変な時期もありましたが、

昨シーズンの後半から調子を上げて、今はホントに強くなったので、観ていてストレスが溜まらなく

なりました!

これからも、たまにはアストン・ヴィラについて書いていきたいと思います〜⚽

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/34740633.36381920.34740634.9a87e287/?me_id=1213310&item_id=12070202&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2224%2F9784757412224_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)